2025年今年も日本一の芋煮会が山形県で開催されたと全国ニュースになっていました。

芋煮会の様子を最初に目にした時のスケールの大きさにびっくりしたのは私だけではないはず…!

大きな鍋と、重機が鍋をかき混ぜている様子に大きな衝撃を受けました。

山形県の皆さんはこの芋煮会に本気なのだなと感じさせてくれるスケール感ですよね!

毎年ニュースで目にするこの芋煮会ですが、そもそも芋煮とは?食品に重機は大丈夫?など気になる情報をまとめたので、ぜひご覧くださいませ。

山形の誇り、芋煮。

まずは芋煮の歴史と発祥について見ていきましょう!

芋煮の歴史

芋煮の発祥はなんと1600年代半ばと言われています。

今から約400年前、つまり江戸時代から愛されている芋煮ですが、始まりは船の船頭さんたちが、河原で鍋を囲い、宴を開いていたことが発祥とされています。

当時は鉄道などの陸の交通機関が発達していなかったので、モノを運ぶ手段は主に河川を通る船が担っていました。山形県では最上川を利用して、物資を上方や江戸へ、西廻り航路で運んでいました。

しかし、物流システムが発展しても、当時はモノが到着してもそれを受け取る相手に知らせる手段が無く、船頭さんたちは荷受け人が現れるまで何日も待たされるということがあったようです。

そこで、船頭さんたちは退屈をしのぐのに、河原で宴を開いていました。

これこそが、芋煮の起源だと言われています。

船着場近くの小塩集落には名産の里芋があったので、それと積荷の棒だらを具材にして宴を開いていたようです。

だから今も芋煮会は河原で行われているのかな!?

芋煮の具材は?

基本的には里芋、こんにゃく、牛肉、ねぎがメインの具材です。

しかし、面白いことに味付けや具材は同じ山形県内でも地域によって異なるようです。

では地域による味の違いを見ていきましょう!

庄内地方

庄内地方では、味噌で味付けをし、豚肉を使用しているという点がポイントです。

さらには、メインの具材の他に、しめじやきのこ、厚揚げなども一緒に煮込み、具沢山な芋煮に仕上げているようです。

置賜地方

ここでは、味付けは醤油ベースですが、隠し味に少し味噌を入れているのがポイントのようです。

お肉は牛肉を入れますが、この地域は米沢牛が有名ですので少し贅沢な芋煮が楽しめそうですね。

村山地方

こちらの味付けは甘めの醤油味。メインとなる具材を使用して作られますが、この地域の楽しみ方は締めにあるようです。

最後にうどんやカレーを入れてアレンジして食べるそうです。

最上地方

この地域では、味付けは醤油。

庄内や村山に似た特徴をもつ芋煮ですが、お肉は豚肉を入れ、きのこをたくさん入れるのがポイントのようです。

このように、同じ芋煮と言っても県内でこれだけの差があるのは興味深いですよね。

有名な日本一の芋煮会では、里芋、こんにゃく、牛肉、ねぎのメイン食材を用い、醤油ベースに砂糖や日本酒を入れて煮ていくそうです。

自分好みの味を探す旅に出るのも楽しそうですよね!

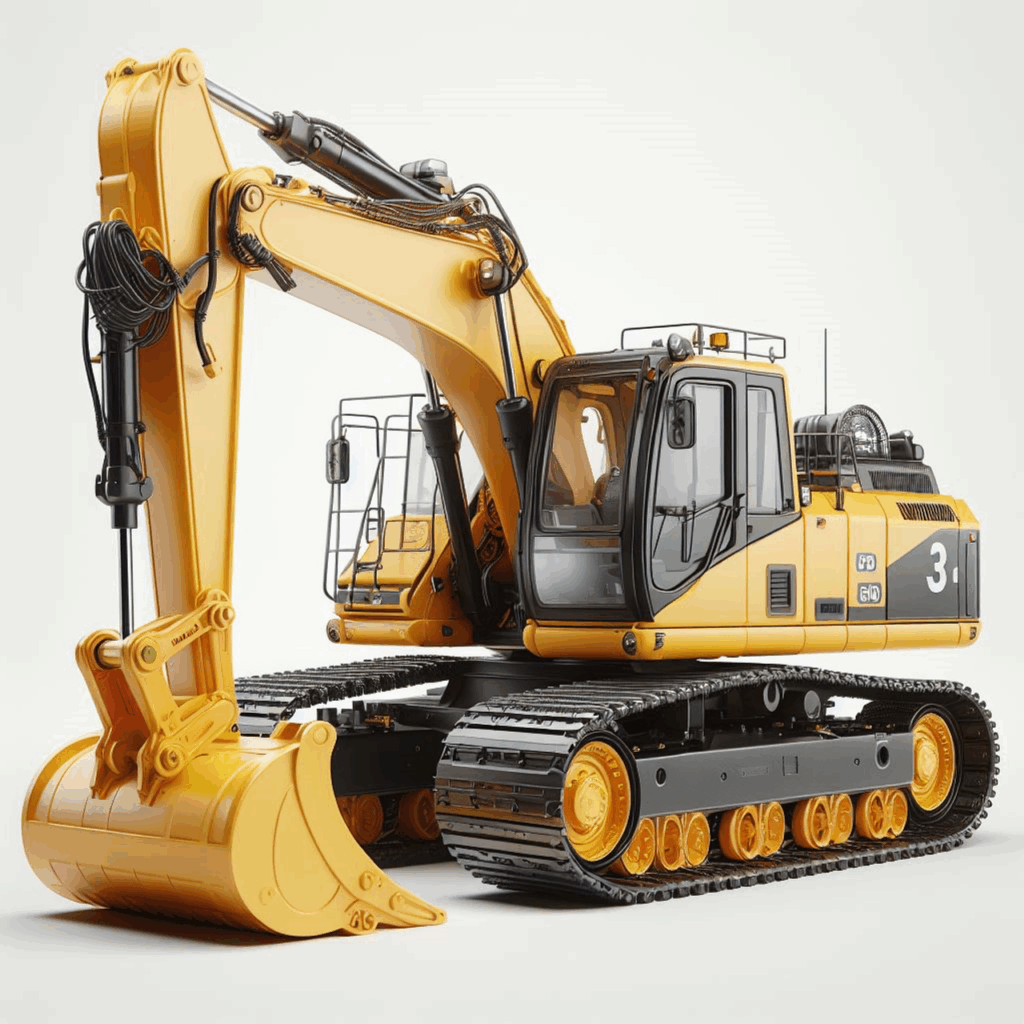

日本一の大鍋『鍋太郎』とは

芋煮会を語るうえで欠かせない存在の大鍋。

今現在は3代目『鍋太郎』が活躍しています。

まずはその大きさですが、直径6.5メートル、重さ4トンもあるそうです。

この鍋太郎で30.000食分もの芋煮を調理することが可能です。

たくさんの方に楽しんでもらえそうですね。

しかし、これだけ大きいと運搬や設置、調理など、全ての作業に10トンクレーンが必要で、調理中の蓋の開け閉めもクレーンが担います。

そして忘れてはならないのがおたまの役わりを果たす重機です。

日本一大きいひしゃく『バックホー』とは

3万食ある芋煮を小さいひしゃくですくっていては全く追いつかない!

ということから考案されたのが重機の使用です。

この重機はバックホーと言って、低振動、低騒音を実現させながら、あらゆる面で優れた性能を持つ名機と呼ばれています。

このアームで一度に100食分の芋煮をすくい、小鍋に移し、盛り付けられます。

このバックホーが活躍することで、短時間で来場者に美味しい芋煮を振る舞うことが可能となっています。

この姿がまさに衝撃的で、とっても豪快ですよね!

ですが、もともと建設用の重機が食品に使われるのは衛生的にどうなのでしょうか?

衛生面で問題はないの?

結論から言うと、全く問題はありません。

なぜなら、車体は生産されて間もなく、毎回新品を使用しているからです!

芋煮用のバックホーはまず分解され、製造時のグリスやオイルをキレイに洗浄し、洗い流します。その後、食用バターを各パーツにを塗り込みます。

毎回新品なのすごい!

一度分解してバターを塗り込むなんて手間がかかってるけど安心感あるね!

このように厳しい衛生基準を突破して、ひしゃくとしてのバックホーが誕生するのです。

芋煮会で大活躍した重機はその後どうなる?

芋煮会で使われた重機は縁起物として市場に出るようです!

まとめ

・芋煮の発祥はなんと400年も前の江戸時代からと言われている

・山形県内でも地域によって具材や味付けに違いがあるので、自分の好きな一杯を見つけるもの楽しそう

・巨大な鍋と重機で調理する様は圧巻のスケール!これによって3万食もの提供が可能に!

・食品に重機を使うには衛生的に問題なし!厳しい基準をクリアしているから

今こうして美味しい芋煮を楽しむことができているのは、江戸時代から続く伝統を山形県民の皆さんが守り続けてきてくれたからこそだと感じました。

毎年来場者に笑顔をもたらしてくれている芋煮会は今後もさらなる発展を遂げていきそうですよね。

数年後にはお鍋も重機ももっとスケールアップしているかもしれません!

きっとまた来年も日本の皆さんのことを楽しませてくれると思いますので、ぜひみなさん一度訪れてみてはいかがでしょうか!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

コメント